DEMOKRASI tidak selalu runtuh oleh letupan kekerasan atau kudeta terbuka. Dalam banyak kasus, ia justru melemah perlahan, nyaris tanpa disadari, ketika kekuasaan dijalankan atas nama stabilitas dan hukum diperlakukan sebagai alat, bukan sebagai penjaga keadilan. Di titik inilah sebuah bangsa tiba di persimpangan, yakni melanjutkan jalan demokrasi, atau kembali tergelincir ke lorong otoritarianisme.

Theodor W. Adorno, dalam The Authoritarian Personality, menyebut kepribadian otoritarian sebagai watak yang memuja kekuasaan, menuntut kepatuhan, dan alergi terhadap kritik. Dalam praktik politik, watak ini melahirkan pemerintahan yang tampak sah secara prosedural, namun miskin dialog dan koreksi. Otoritarianisme modern jarang hadir dalam bentuk diktator terang-terangan; ia lebih sering menyusup lewat kebijakan administratif, bahasa hukum, dan normalisasi pembatasan kebebasan.

Indonesia pascareformasi lahir dari penolakan terhadap kekuasaan absolut. Reformasi 1998 bukan sekadar pergantian rezim, melainkan janji sejarah bahwa negara tak boleh lagi berdiri di atas rakyat. Namun dua puluh lima tahun kemudian, janji itu menghadapi ujian serius. Demokrasi masih berjalan, pemilu tetap digelar, tetapi substansinya kian menipis.

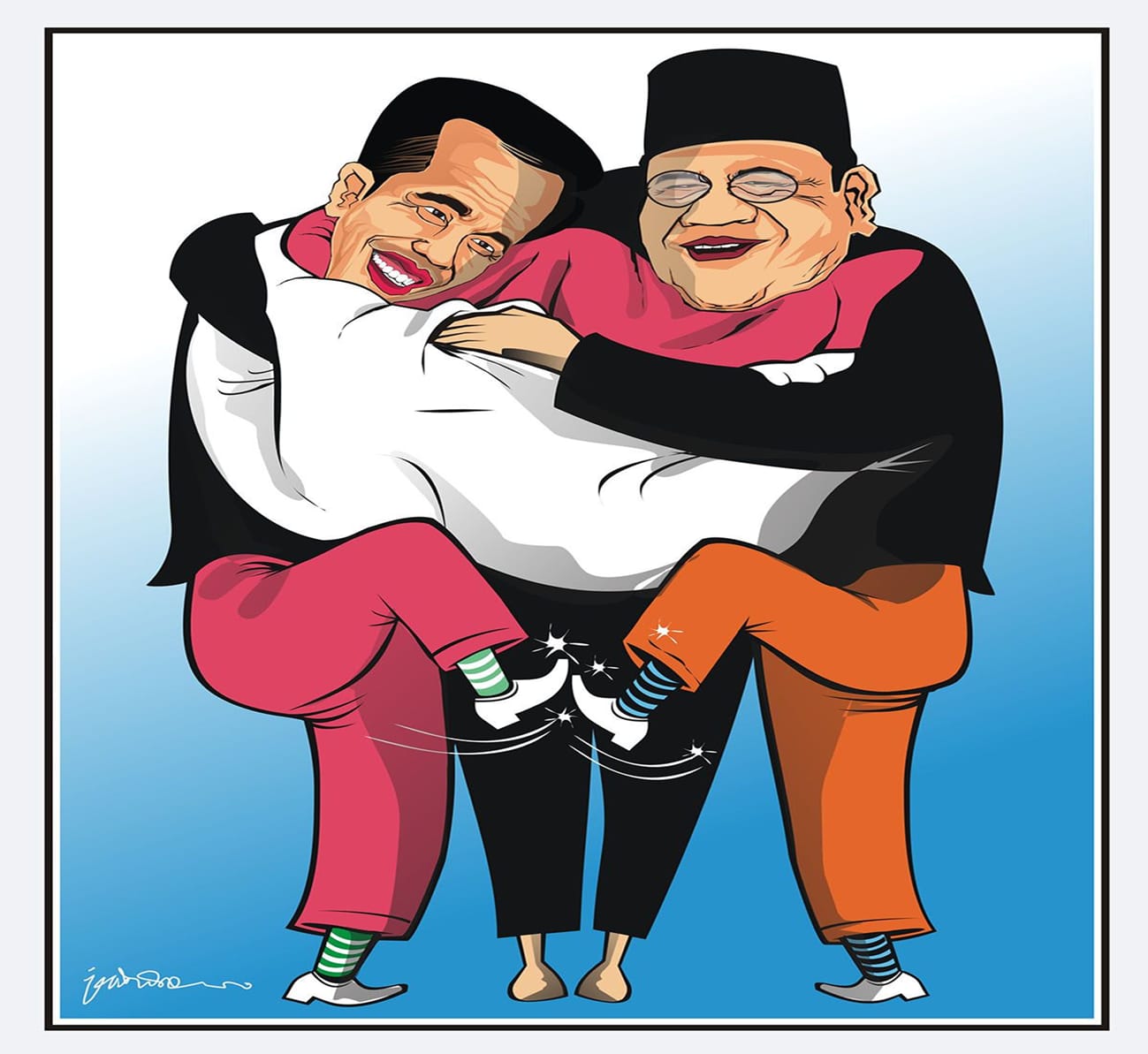

Sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo meninggalkan jejak konsolidasi kekuasaan yang sulit diabaikan. Oposisi dilemahkan, hukum kerap dipersepsikan tumpul ke atas, dan politik kekerabatan dilegitimasi sebagai jalan suksesi. Semua itu berlangsung tanpa kekerasan terbuka, tetapi justru di situlah bahayanya. Demokrasi yang dikikis perlahan sering kali baru disadari ketika ruang koreksi hampir tertutup.

Laporan lembaga pemantau demokrasi dunia memperkuat kegelisahan tersebut. Freedom House menurunkan status demokrasi Indonesia menjadi “Partly Free”, sementara V-Dem Institute mencatat Indonesia sebagai negara yang mengalami kemunduran demokrasi (autocratization). Ini bukan tudingan politik, melainkan peringatan akademik yang seharusnya menjadi bahan refleksi nasional.

Pergantian kepemimpinan nasional pada 2024 sempat menumbuhkan harapan akan koreksi arah. Namun harapan itu segera berhadapan dengan realitas. Gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan kuat dengan pola kekuasaan sebelumnya. Pernyataan bahwa presiden terdahulu adalah “guru politik” bukan sekadar simbol, melainkan tercermin dalam praktik kekuasaan yang lebih menekankan stabilitas elite ketimbang pembukaan ruang kritik.

Perluasan kewenangan Polri ke ranah sipil menjadi salah satu penanda paling mencolok dari kecenderungan tersebut. Kebijakan ini menuai penolakan luas dari masyarakat sipil karena menyentuh jantung demokrasi, yaitu pembatasan kekuasaan. Bagi daerah-daerah yang memiliki pengalaman traumatik dengan pendekatan keamanan, termasuk Aceh, langkah ini membangkitkan kekhawatiran lama tentang negara yang hadir dengan wajah koersif.

Lebih dari itu, kebijakan semacam ini berjalan di tengah sorotan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Dalam negara hukum, konstitusi adalah batas tertinggi kekuasaan. Ketika batas itu mulai dinegosiasikan demi kepentingan politik jangka pendek, maka bangsa ini sedang melangkah di jalur licin otoritarianisme.

Montesquieu telah lama mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi akan cenderung menyimpang. Hannah Arendt menegaskan bahwa otoritarianisme modern bekerja melalui pembiasaan, dimana kritik dilemahkan, ketundukan dinormalisasi, dan rakyat didorong untuk diam demi stabilitas semu.

Dalam perspektif kajian intelijen dan konflik sosial, kondisi Indonesia hari ini menunjukkan gejala latent instability. Ketimpangan ekonomi yang melebar, penegakan hukum yang terasa tidak adil, serta menyempitnya ruang sipil adalah akumulasi kekecewaan yang berbahaya. Rakyat mungkin tampak tenang, tetapi ketenangan itu bisa berubah menjadi gelombang ketika rasa keadilan benar-benar dilukai.

Indonesia kini berada di persimpangan penting. Jalan pertama adalah memperkuat kembali demokrasi substantif, dengan membatasi kekuasaan, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan membuka ruang kritik sebagai energi koreksi. Jalan kedua adalah membiarkan demokrasi menjadi prosedur kosong yang perlahan ditelan oleh otoritarianisme berkedok stabilitas.

Sejarah tidak pernah netral. Ia selalu berpihak pada mereka yang belajar dari kesalahan. Persoalannya, apakah kekuasaan hari ini bersedia mendengar sebelum rakyat kembali dipaksa berbicara dengan cara yang lebih keras?

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

%%%%%%%%%%%%%

Artikel ini merupakan opini penulis, seluruh isi di luar tanggungjawab redaksi, sepenuhnya tanggungjawab penulis